作者归档:daimuya

钣金件通用技术

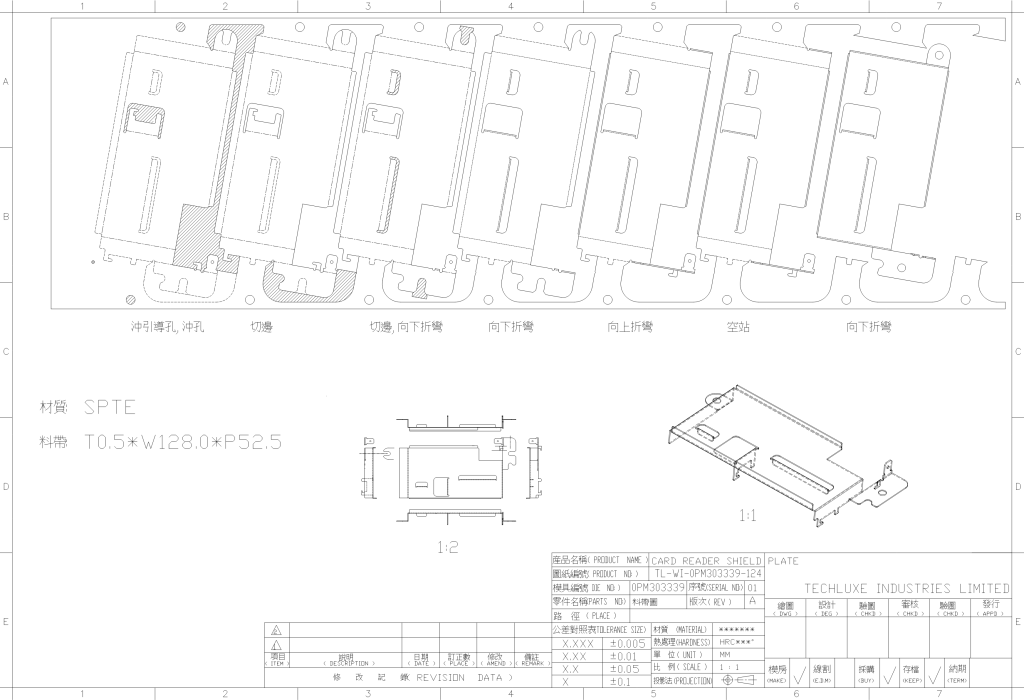

钣金件与材料和料厚的关系一直贯穿本文,文中所有板厚均以t来表示,分析钣金料厚与冲裁,分析钣金料厚与折弯,钣金连接,结合各种加工工艺来分析钣金件的设计,取优去缺。

其中分析钣金料厚与冲裁中,板料的排样冲裁,需要注意的细节有,板料排样的方式,孔与板厚的关系,避免长臂,长槽等

钣金料厚与折弯,

钣金冲裁的排样

钣金冲裁中对冲裁件的排布非常重要,优秀的排布能减少废料,降低材料成本,提高效益。

钣金攻牙(模内与模外)

钣金攻牙可以根据加工环境分为模内攻牙和模外攻牙两种方式。每种方式都有其各自的优缺点。以下是模内攻牙和模外攻牙的详细对比:

模内攻牙

优点

- 集成度高:模内攻牙是在模具内部完成的,与其他成型工序同步进行,减少了后续加工步骤。整个生产流程更加紧凑,提高了生产效率。

- 自动化程度高:模内攻牙通常与自动化生产线结合,可以实现连续生产。减少了人工干预,降低了人为错误的可能性。

- 精度高:在模具内进行攻牙,定位更准确,可以保证螺纹位置的一致性和精度。特别适用于大批量生产的精密零件。

缺点

- 设备成本高:模内攻牙需要专门的设备和模具,初期投资较大。维护和保养成本也相对较高。

- 灵活性较低:模内攻牙一旦设定好,调整较为困难,不适合小批量或多样化的生产需求。更改模具或攻牙参数需要较长的时间和较高的成本。

- 适用范围有限:模内攻牙适用于较简单的钣金件,对于复杂形状或特殊要求的零件可能难以实现。对于较厚或较硬的材料,模内攻牙的效果可能不如模外攻牙。

模外攻牙

优点

- 灵活性高:模外攻牙可以在任何加工设备上进行,不受模具限制。

可以根据实际需要随时调整攻牙参数,适合多样化和小批量生产。 - 设备成本低:模外攻牙不需要专门的模具,只需普通的攻牙工具即可完成。

初始投资和维护成本较低。

适用范围广:

模外攻牙适用于各种形状和厚度的钣金件,特别适合复杂零件或特殊要求的加工。对于较厚或较硬的材料,模外攻牙更容易实现高质量的螺纹。

缺点

-

- 生产效率低:模外攻牙通常需要单独的加工步骤,增加了生产时间和工序。生产效率相对较低,不适合大批量生产。

- 精度稍低:模外攻牙的定位和固定不如模内攻牙精确,可能导致螺纹位置偏差。特别是在大批量生产中,一致性可能不如模内攻牙。

- 人工干预多:模外攻牙需要更多的人工操作,增加了人为错误的可能性。自动化程度相对较低,生产效率受限。

总结

-

模内攻牙

适用于大批量、高精度、自动化程度高的生产环境,但设备成本较高且灵活性较低。

-

模外攻牙

适用于小批量、多样化、成本敏感的生产环境,但生产效率和精度稍低。

根据具体的生产需求和条件选择合适的攻牙方式,可以更好地满足生产和质量要求。

钣金攻牙与料厚

钣金攻牙(即在钣金件上攻丝)与料厚有着密切的关系。正确的攻牙参数不仅能够保证螺纹的质量,还能提高加工效率和延长工具寿命。以下是钣金攻牙与料厚之间的关系及其注意事项:

攻牙与料厚的关系

- 材料厚度:不同厚度的钣金件需要选择不同规格的丝锥。较薄的材料需要选择较细的丝锥,而较厚的材料可以选择较粗的丝锥。

- 攻牙深度:攻牙深度与材料厚度密切相关。一般建议攻牙深度至少为材料厚度的1.5倍,以确保螺纹的稳定性。

- 丝锥选择:丝锥的选择应根据材料厚度和所需的螺纹规格来确定。例如,对于0.8mm的钣金件,通常选择M3或M4的丝锥;对于1.5mm的钣金件,则选择M5或M6的丝锥。

- 润滑:攻牙时应使用适当的润滑油,以减少摩擦和热量,提高丝锥寿命。常用的润滑油有攻牙油、机油等。

- 攻牙速度:攻牙速度不宜过快,以免产生毛刺或损坏螺纹。对于较厚的材料,攻牙速度应适当减慢。

- 预钻孔:在攻牙之前,应先钻一个合适的底孔,底孔直径应略小于丝锥的大径,以确保攻牙顺利进行。

- 工具维护:定期检查丝锥的磨损情况,及时更换磨损严重的丝锥。保持工具的清洁,避免灰尘和杂质进入螺纹。

- 通过合理选择丝锥、控制攻牙深度和注意攻牙过程中的细节,可以有效地提高钣金攻牙的质量和效率。

具体参数示例

| 材料厚度 | 螺纹规格 | 攻牙深度 |

|---|---|---|

| 0.5mm | M3 | 0.75mm |

| 0.8mm | M4 | 1.2mm |

| 1.0mm | M5 | 1.5mm |

| 1.5mm | M6 | 2.25mm |

钣金件常见的缺陷及预防措施

一.冲裁件毛刺

产生原因:

1.模具冲裁间隙太大、太小或不均匀;

2.冲压模具工作部分刃口变钝;

3. 凸模和凹模由于长期的受振动冲击而中心线发生变化,轴线不重合,产生单面毛刺。

预防对策:

A. 保证凸凹模的加工精度和装配质量,保证凸模的垂直度和承受侧压力及整个冲压模要有足够的刚性;

B.在安装凸模时一定要保证凸凹模的正确间隙并使凸凹模在模具固定板上安装牢固,上下模的端面要与压力机的工作台面保持相互平行。

C. 要求压力机的刚性要好,弹性变形小,道轨的精度以及垫板与滑块的平行度等要求要高;

D.要求压力机要有足够的冲裁力。

冲裁件剪裂断面允许毛刺的高度:

冲裁板材厚度>0.3 >0.3-0.5 >0.5-1.0 >1.0-1.5 >1.5-2.0;新试模毛刺高度≤0.015 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.04 ≤0.05;生产时允许的毛刺高度≤0.05 ≤0.08 ≤0.10 ≤0.13 ≤0.15。

二. 冲裁件翘曲

变形原因:

1.有间隙作用力和反作用力不在一条线上产生力矩。(凸凹模间隙过大及凹模刃口带有反锥度时,或顶出器与工件接触面积太小时产生翘曲变形)

预防对策:

A. 冲裁间隙要选择合理;

B. 在模具结构上应增加压料板(或托料板)板材与压料板平面接触并有一定的压力;

C.检查凹模刃口如发现有反锥度则必须将冲模刃口修整合适。

D.如是由于冲裁件形状复杂且内孔较多时剪切力不均匀增大压料力,冲裁前就压紧条料,或采用高精度的导柱导正,或者采用高精度的压力机冲裁。

E. 板材在冲裁前应进行校平,如仍无法消除翘曲变形时可将冲裁后工件通过校平模再次校平。

F. 定时清除模具腔内的赃物,薄板料表面进行润滑,并在模具结构上设有通油气孔。

三. 冲裁件的外缘和内孔精度降低、尺寸形状发生变化

原因:

1. 定位销,挡料销等位置发生变化或磨损太大;

2. 操作者的疏忽大意送料时左右前后偏移;

3.条料的尺寸精度较低过窄过宽送料困难使其难以送到指定地点,条料会在导料板内前后偏移则冲出的工件内孔与外形前后位置偏差较大;

4.冲压零件弯曲时,材料的回弹造成尺寸和形状不合格。

预防回弹变形措施:

A. 选用弹性模数大屈服点小的力学性能较稳定的冲压材料;

B. 增加校正工序,采用校正弯曲代替自由弯曲;

C. 弯曲前材料要进行退火,使冷作硬化材料预先软化后再弯曲成形;

D. 若在冲压加工过程中发生形状变形而难以消除;则应更换或修整凸模与凹模的斜度,并且使凸凹模间隙等于最小料厚。

E.增大凹模与工件的接触面积,减小凸模与工件的接触面积。

F.采用“矫枉过正”的办法减少回弹的影响。

G. 定位器发生磨损变形,而使定位不准,必须更换新的定位器。

H. 在无导向的弯曲模中,在压力机上调整时,压力机滑块下死点位置调整不当,也会造成弯曲件形状及尺寸不合格。

I. 模具的压料装置失灵或根本不起压料作用,必须重新调整压料力或更换压力弹簧使其工作正常。

四. 弯曲部位产生裂纹

原因:

1 弯曲变形区的内应力超过材料的强度极限.

预防措施:

A. 消除弯曲区外侧的毛刺,毛刺会造成该区域的应力集中,

◆ 减小弯曲变形量

◆ 清除此区域的毛刺

◆ 有毛刺的一侧放在弯曲区的内侧。

B. 弯曲工件时最好使弯曲方向和材料的纤维方向(辗轧方向)垂直。

C. 弯曲半径不能太小,在质量允许的情况下尽量使圆角半径加大。

D. 弯曲坯件表面要光洁,无明显的凸起及疤痕。

E. 弯曲时采用中间退火工序,使其消除内应力,经软化后的弯曲很少产生裂纹。

F. 弯曲时对于大型五金冲压弯曲件一定要涂以润滑剂,以减少弯曲过程中的摩擦。

五. 弯曲件在弯曲过程中的偏移

原因:

在弯曲过程中坯件沿着凹模表面滑动时,会受到摩擦阻力,若坯料两侧的摩擦阻力相差较大时,坯件会向摩擦阻力较大的一侧偏移。

预防措施:

A.形状不对称的弯曲冲压件,采用对称弯曲成形(单面弯曲件采用两件对称弯曲后再切开)

B. 在弯曲模上增加弹性压料装置,以便在弯曲时能压住坯料防止移动。

C. 采用内孔及外形定位形式使其定位准确。

六. 弯曲件表面擦伤

原因及其解决措施:

A. 对于铜、铝合金等软材料冲压加工进行连续作业压弯时,金属微粒或渣滓易附在工作部位的表面,使制件出现较大的擦伤,这时应认真分析研究工作部位的形状、润滑油等情况使坯件最好不要出现微粒及渣滓,以至产生划痕。

B. 弯曲方向和材料的轧制方向平行时,制件表面会产生裂纹,使冲压件表面质量降低。在两个以上的部位进行弯曲时,应尽可能的保证弯曲方向与轧制方向有一定的角度。

C. 毛刺面作为外表面进行弯曲时,制件易产生裂纹和擦伤;故在弯曲时应将毛刺面作为弯曲内表面。

D. 凹模圆角半径太小,弯曲部位出现冲击痕迹。对凹模进行抛光,加大凹模圆角半径,可以避免弯曲件擦伤。

E. 凸凹模间隙不应太小,间隙太小会引起变薄擦伤。在冲压过程中要时刻检查模具的间隙的变化情况。

F. 凸模进入凹模的深度太大时会产生零件表面擦伤,因此在保证不受回弹的影响的情况下,应适当的减少凸模进入凹模的深度。

G. 为了使制件符合精度的要求往往使用在底部压料的弯曲模,则在弯曲时压料板上的弹簧,定位销孔、托板和退料孔等都会压制成压痕,故应给予调整。

七. 弯曲时坯件孔的位置发生变化

原因:

A. 弯曲高度不够

B. 毛坯发生滑动

C. 回弹

D. 弯曲平面上出现起伏现象

预防措施:

A. 确保左右弯曲高度正确。

B. 修正磨损后的定位销和定位板,

C. 减少回弹保证两弯曲面的平行度和平面度。

D. 改变工艺路线,先弯曲校正后进行冲孔。

E. 弯曲线和两孔中心线不平行弯曲高度小于最小弯曲高度的部位在弯曲后呈现出向外张口形状。

F. 弯曲时应保证最小弯曲高度H(H≥R+2t t材料厚度R弯曲半径)

G. 改变加工零件的外形,在不影响使用的情况下去掉小于最小弯曲高度的那部分。

H. 在冲压件设计时,要考虑弯曲件时从弯曲部位到孔边距X大于一定值 X≥(1.5—2.0)t t弯曲板料厚度;

I. 在弯曲部位设计一个辅助孔来吸收弯曲变形应力,可以预防临近弯曲线的孔变形,一般采用先弯曲后冲孔的方案。

八. 零件在弯曲后,弯曲部位产生明显的变薄

预防措施:

A. 弯曲半径相对于板厚值太小(r/t>3直角弯曲)一般采用增大弯曲半径

B. 多角弯曲使弯曲部位变薄加大,为了减少变薄尽量采用单角多工序的压弯办法。

C. 采用尖角凸模时凸模进入凹模太深使弯曲部位厚度明显减少。

九. 拉深件凸缘在拉深过程中起皱的原因及预防

原因:

凸缘部位压边力太小,无法抵制过大的切向压应力;而引起切向变形,因而失去稳定后形成皱纹,材料较薄也较易形成皱纹。

预防措施:

A. 加大压边圈的压边力和适当的加大材料的厚度。

十. 拉深件壁部被拉裂

原因:

1. 材料在拉深时承受的径向拉应力太大;

2. 凹模圆角半径太小,

3. 拉深润滑不良;

4. 原材料塑性较差。

措施:

A. 减小压边力;

B. 加大凹模圆角半径

C. 正确使用润滑剂

D. 选用塑性较好的材料或增加工间退火工序。

十一. 拉深件底部被拉裂

原因及预防措施:

凹模圆角半径太小,使材料处于被切割状态。(一般发生在拉深初始阶段)增大凹模的圆角半径,并使其圆滑过度表面粗糙度要小一般Ra<0.2µm。

十二. 拉深零件边缘高低不平及有褶皱

原因:

毛坯与凸凹模中心不合或材料厚度不均匀,以及凹模圆角半径和凸凹模间隙不均匀(凹模圆角半径太大,在拉深的最后阶段脱离了压边圈,使尚未越过圆角的材料压边圈压不到起皱后被拉入凹模形成口缘褶皱。

预防措施:

冲压模具重新定位,校正凹模圆角半径和凸凹模间隙使其大小均匀后再投入生产(减少凹模圆角半径或采用弧形压边圈装置即可消除褶皱)。

十三. 锥形零件或半球形零件拉深时腰部起皱

原因:

在拉深开始时大部分材料处于悬空状态,加之压边力太小,凹模圆角半径又太大或者使用的润滑剂太多。使得径向拉应力变小使得材料在切向压应力的作用下失去稳定而起皱。

预防措施:

增大冲压模的压边力或采用压延筋结构,减小凹模圆角半径或使材料厚度稍微加大。

十四. 拉深件表面产生拉痕

原因及预防措施:

A. 凸模或凹模表面有尖利的压伤,致使五金冲压件表面相应的产生拉痕,此时应将压伤表面进行修磨或抛光即可。

B. 凸凹模间隙过小或者间隙不均匀,使其在拉深时工件表面被刮伤,此时应修整凸凹模间隙直至合适为止。

C. 凹模圆角表面粗糙,拉深时工件表面被刮伤,此时应将凹模圆角半径进行修磨打光;

D. 冲压时由于冲模工作表面或材料表面不清洁而混进杂物从而压伤了工件表面,因此在拉料时一定要始终保持凸凹模表面的清洁,坯料拉深前一定要擦拭;

E. 当凸凹模硬度低时,其表面附有金属废屑后,也使得拉深工件表面产生拉痕,因此除了增加凸凹模表面的硬度外在拉深时还要时常检查凸凹模表面即使清除其遗留下的金属废屑。

F. 润滑剂质量差,也会使拉深工件表面粗糙度加大,这时应使用适合于拉深工艺使用的润滑剂,必要时应将润滑剂过滤后再使用。以防止杂质混入而损伤工件表面。

十五. 拉深件拉深直壁部分不平整

原因及解决措施:

A. 凸模上没有设计和制造出通气孔,使其表面因压缩空气而变形,出现不平整现象,此时必须增加通气孔。

B. 材料的回弹作用也会使拉深工件表面不平,最后应增加整形工序。

C. 凸凹模间隙过大致使拉深难以被拉平,此时必须将间隙调整均匀。